La vie de Napoléon Bonaparte ? Honnêtement, elle ressemble à une épopée hollywoodienne, avec ses rebondissements incroyables. Imaginez le pitch : un jeune Corse, parti de presque rien, gravit les échelons à une vitesse folle pour devenir le digne héritier de la Révolution, puis le puissant empereur des Français ! Malgré la profonde modernisation de la France, Napoléon n’échappe en rien aux critiques de la postérité, pour autant. D’aucuns lui reprochent les millions de vies brisées et perdues sous son règne, jugé despotique. Mais, pouvez-vous nier l’impact immense de cet homme ? Difficile, car la légende napoléonienne constitue une partie déterminante de l’histoire de la France et de l’Europe. Alors, ces quelques moments clés et les batailles emblématiques vous aideront à vous le remémorer.

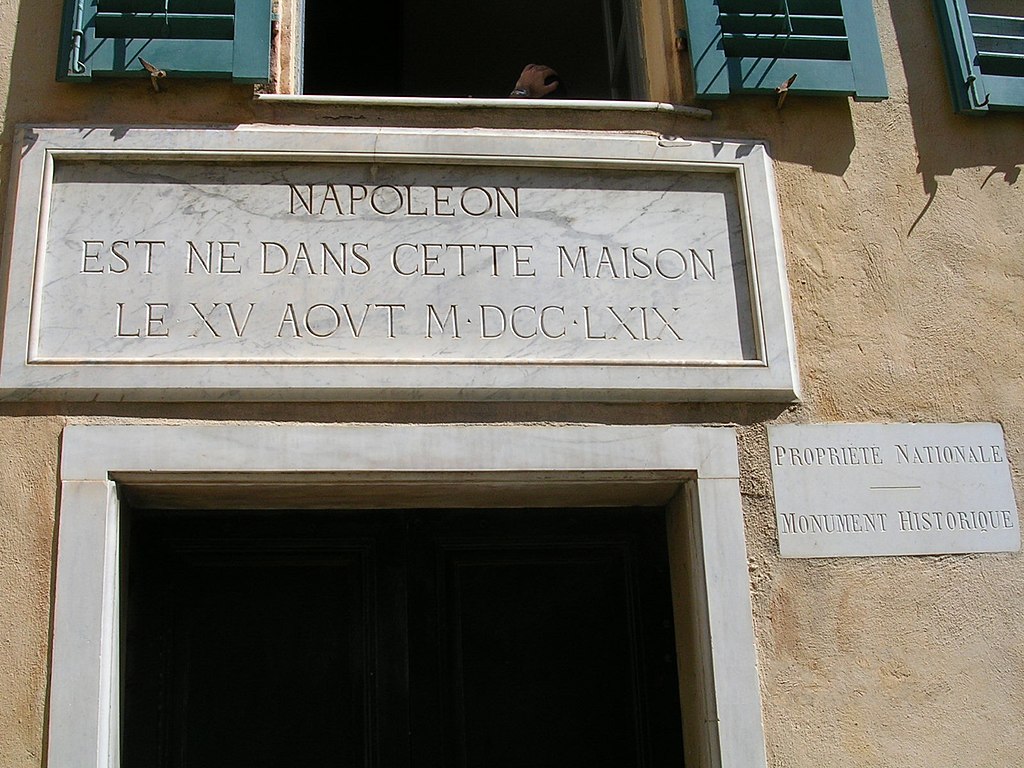

Naissance de Napoléon Bonaparte

Le 15 août 1769 voit la naissance de Napoléon Bonaparte à Ajaccio, la capitale de la Corse. C’est le deuxième d’une fratrie dont les parents, Letizia Ramolino et Carlo Maria Buonoparte, sont issus de la petite noblesse italienne. À 10 ans, il fréquente le collège militaire de Brienne avant d’intégrer l’école royale militaire de Paris en 1784.

La bataille du pont d'Arcole (1796)

Le génie militaire du général Bonaparte se révèle pendant la première campagne d’Italie, plus précisément au pont d’Arcole. Là, après plusieurs tentatives infructueuses pour le traverser, Bonaparte saisit un drapeau qu’il y plante, tandis que ses hommes le suivent et chargent l’armée autrichienne. Sa légende de meneur d’hommes audacieux est alors confirmée ici.

La bataille des Pyramides (1798)

En réalité, c’est la bataille d’Embabech, ville située près du Caire où l’armée napoléonienne entrera après avoir vaincu les Mamelouks, bien loin des pyramides. L’expédition d’Égypte est montée pour limiter l’influence des Britanniques dans le pays. Parallèlement, elle constitue un projet scientifique d’envergure pour l’aréopage de savants qui accompagnent Napoléon Bonaparte pour des découvertes antiques

Bonaparte au Conseil des Cinq-Cents (1799)

Le conseil des Cinq-Cents se tient le 10 novembre 1799 à Saint-Cloud. Affaibli et corrompu, le Directoire ouvre la voie au coup d’État du 18 brumaire 1799 par un Bonaparte auréolé de ses victoires. Cette prise de pouvoir par la force clôt la Révolution et commence le Consulat, une période où il concentrera progressivement tous les pouvoirs entre ses mains.

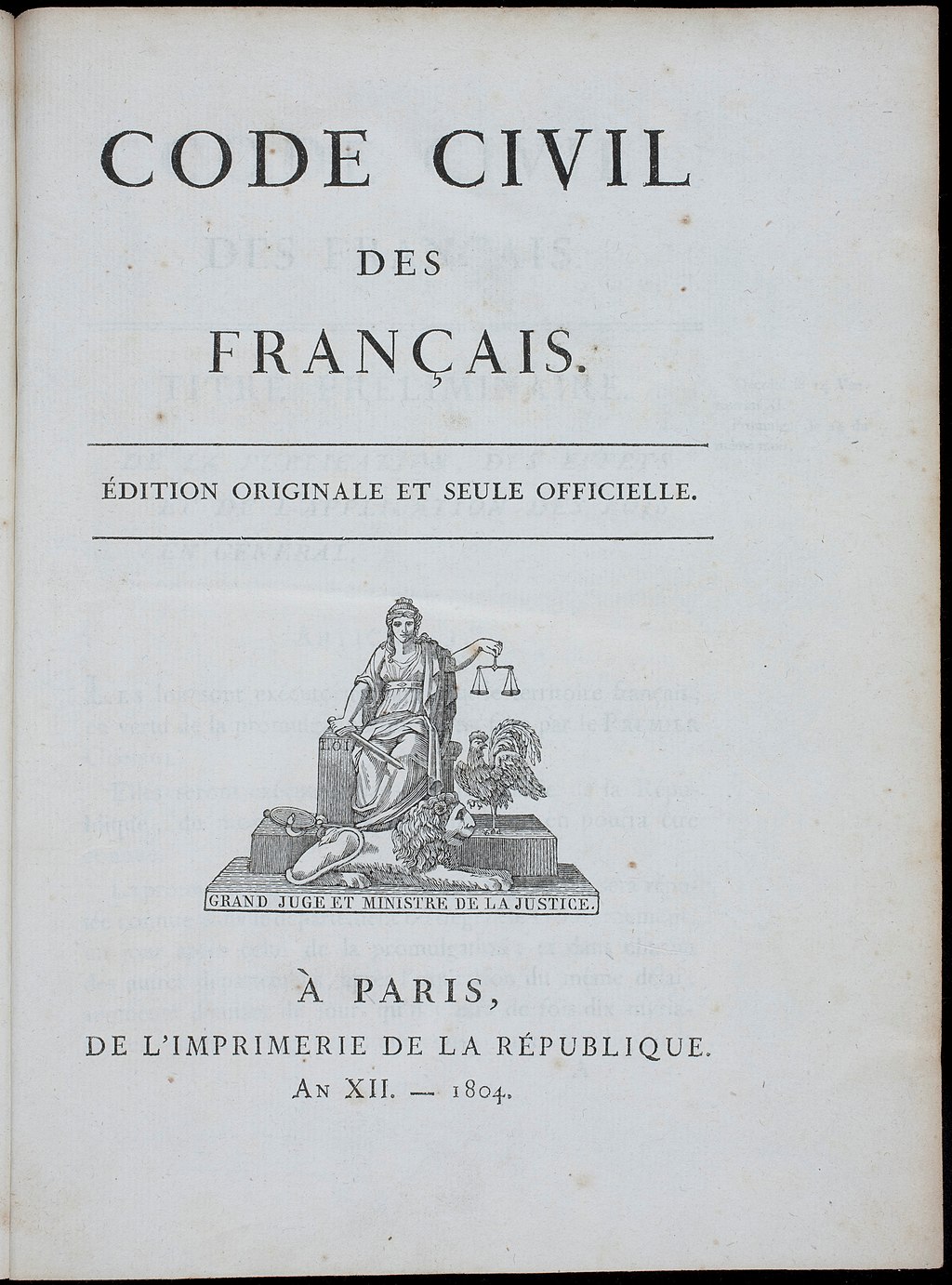

Le Code civil des Français (1804)

Bien au-delà des batailles, l’héritage le plus durable de Napoléon est le Code civil, également désigné comme le Code Napoléon. Ce recueil de lois unifie le droit français en garantissant l’égalité devant la loi, la propriété privée et la laïcité de l’État. À l’origine du droit moderne, il a influencé, et influence encore, le droit dans nombre de pays.

Le sacre de Napoléon (1804)

Le 2 décembre 1804, à Notre-Dame de Paris, Napoléon se sacre empereur des Français, puis couronne Joséphine, sous le regard du pape Pie VII. Par ce geste, il affirme qu’il tient son pouvoir de lui seul et non d’une autorité divine. Cette cérémonie fastueuse officialise la fin de la République et l’instauration de l’Empire qui va dominer l’Europe.

La bataille d'Austerlitz (1805)

Le 2 décembre de cette année-là, Napoléon parachève son chef-d’œuvre tactique à Austerlitz, aussi appelé « bataille des Trois Empereurs ». En feignant la faiblesse au centre, il attire ses ennemis, puis les encercle et les anéantit. Cette victoire française sur les forces austro-russes consacre Napoléon comme le leader incontesté de l’Europe continentale

L'arc de triomphe de l'Étoile (1806)

Commandé par Napoléon après Austerlitz, l’arc de triomphe de l’Étoile est érigé en l’honneur des armées françaises. Bien qu’achevé après sa chute, il demeure un puissant symbole de ses victoires et de son ambition démesurée. Ce monument qui marque le paysage parisien incarne aussi la grandeur française

La retraite de Russie(1812)

L’invasion de la Russie tourne au désastre, les soldats français battent en retraite, épuisés, affamés et gelés. De plus, la stratégie de la terre brûlée russe décime la Grande Armée. La campagne de Russie est l’horreur absolue qui marque le début du déclin de Napoléon et qui brise le mythe de l’invincibilité de l’empereur.

La bataille de Leipzig (1813)

Surnommée « la bataille des Nations », elle oppose Napoléon à la gigantesque Sixième Coalition qui réunit l’Autriche, la Prusse, la Russie et la Suède. Submergé par le nombre, il subit une défaite décisive. Ce revers majeur force l’empereur à battre en retraite et ouvre la voie à l’invasion de la France l’année suivante.

La première abdication et l'exil à l'île d'Elbe (1814)

Après Leipzig et l’invasion des coalisés, Napoléon doit abdiquer et faire ses adieux à la Garde impériale à Fontainebleau. Envoyé en exil sur la petite île d’Elbe, au large des côtes italiennes, il conserve un titre impérial, mais son règne semble terminé. Pourtant, son esprit indomptable prépare déjà son retour, défiant toutes les attentes des puissances européennes.

Le retour de l'Empereur et les Cent-Jours (1815)

Moins d’un an après son exil, Napoléon s’évade de l’île d’Elbe pour marcher sur Paris. Son retour en France est triomphal : les troupes envoyées pour l’arrêter se rallient à lui, le peuple l’acclame et Louis XVIII s’enfuit. Ces cent jours représentent une période de restauration brève, mais intense, qui montre l’incroyable popularité et la résilience de l’Empereur.

La bataille de Waterloo (1815)

Napoléon affronte les forces britanniques et prussiennes de Wellington et de Blücher. Malgré des moments d’incertitude, la coordination de la coalition et les erreurs napoléoniennes, scellent son destin. Sa dernière bataille se solde par une défaite cuisante qui met fin à son règne et à son rêve impérial de dominer l’Europe.

L'exil à Sainte-Hélène (1815)

Comme les puissances alliées craignent un nouveau retour, elles exilent Napoléon sur la lointaine île de Sainte-Hélène, dans l’Atlantique Sud. Sous étroite surveillance britannique, il passera ses six dernières années à Longwood. Cet isolement forcé et les conditions difficiles altèrent sa santé, mais lui donnent aussi l’occasion de dicter ses mémoires.

Mort de Napoléon à Sainte-Hélène (1821)

La légende déchue décède le 5 mai 1821, probablement des suites d’un ulcère qui s’est transformé en cancer de l’estomac. Mais, dès l’époque, sa mort suscite des polémiques, soupçonnant un empoisonnement. Celles-ci perdurent dans la classe politique qui se divise toujours sur l’impact de Napoléon dans l’histoire française et européenne, notamment au moment du bicentenaire de sa mort