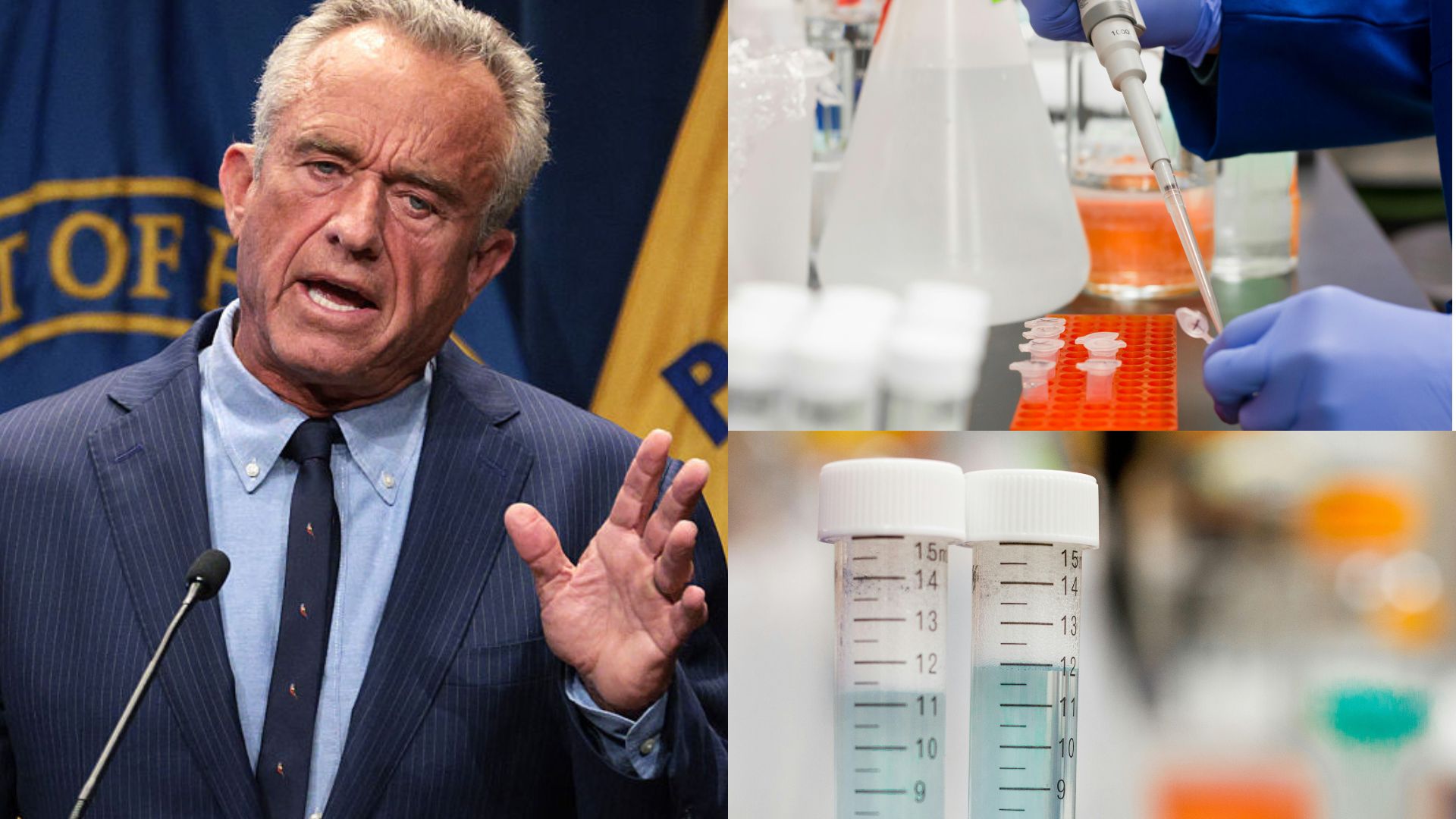

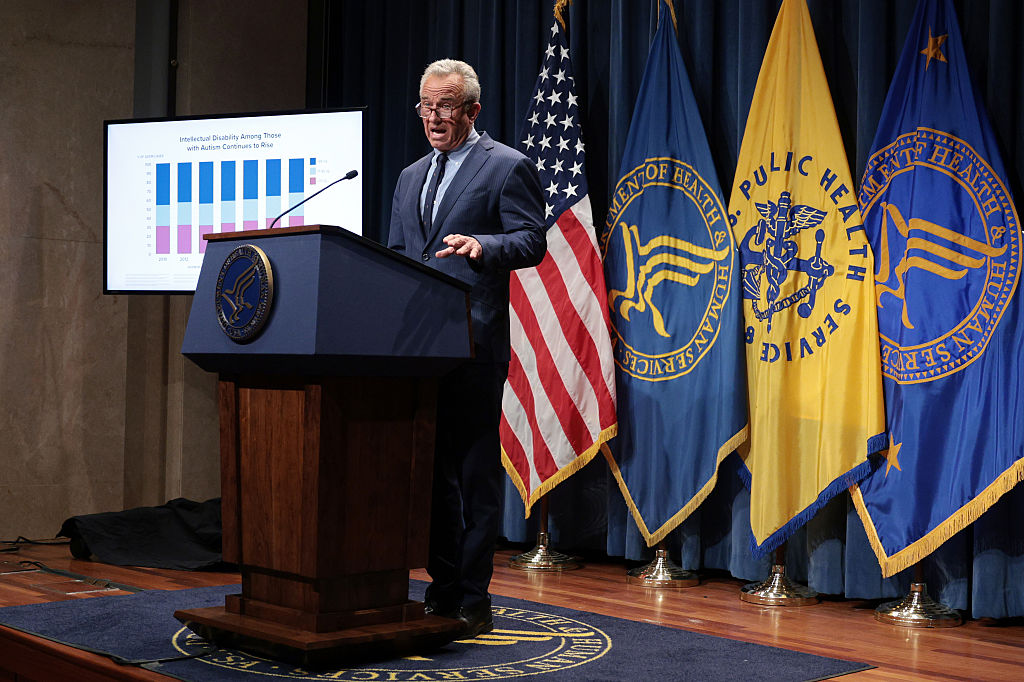

Kennedy déclare qu’actuellement, « il n’existe pas de preuve du lien entre le Tylenol et l’autisme », tout en confirmant, qu’il « faut maintenant faire ce lien ».

Une déclaration controversée

Lors d’une réunion du cabinet, le Secrétaire à la Santé et aux Services sociaux des États-Unis déclare qu’actuellement, « il n’existe pas de preuve du lien entre le Tylenol et l’autisme », tout en confirmant, qu’il « faut maintenant faire ce lien ».

Cette formulation reste très controversée, traduisant pour beaucoup une volonté de fabriquer une preuve plutôt que de tester une hypothèse.

Des études souvent mal interprétées

L’hypothèse d’un lien entre le Tylenol et l’autisme s’appuie sur quelques observations publiées au cours des dix dernières années.

En Scandinavie et aux États-Unis, certaines études ont noté de faibles associations entre l’exposition prénatale au paracétamol et un risque légèrement accru de troubles neurodéveloppementaux.

Ces résultats doivent toutefois être nuancés : ils reposent souvent sur des déclarations de patients ou sur des registres incomplets, sans contrôle systématique des facteurs de confusion (tels que la fièvre ou les infections) et, surtout, ils ne sont pas reproductibles d’une étude à l’autre.

Les principaux chercheurs s’accordent à dire que ce phénomène mérite d’être examiné avec plus de rigueur, mais qu’il n’implique en aucun cas une relation de cause à effet.

La position officielle des institutions scientifiques

Les principales agences sanitaires, telles que la FDA (Food and Drug Administration), les CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ou l’OMS (Organisation mondiale de la santé), ont toutes rappelé qu’il n’existe aucune preuve de causalité entre le Tylenol et l’autisme.

En septembre 2025, la FDA a annoncé son intention d’approfondir l’analyse des données disponibles et, si nécessaire, de modifier l’étiquetage du médicament afin de mentionner une possible association.

L’agence a toutefois précisé qu’il n’est pas nécessaire de changer les recommandations d’utilisation. Autrement dit, la prudence scientifique ne constitue en aucun cas une confirmation du lien. Quant à l’OMS, elle n’a trouvé aucune preuve solide d’un risque spécifique.

Pour la communauté médicale, le danger ne réside pas dans le médicament lui-même, mais dans un discours politique qui tend à confondre prudence scientifique et soupçon généralisé.

Les statistiques mondiales

RFK Jr. justifie ses propos en comparant les taux d’autisme aux États-Unis avec ceux d’autres pays, notamment Cuba. En effet, les taux d’autisme rapportés à Cuba semblent extrêmement bas, tout comme le taux d’utilisation du Tylenol.

Cette comparaison repose toutefois sur de nombreux biais, rendant impossible toute conclusion directe. Les chercheurs rappellent que les chiffres cubains reflètent un sous-diagnostic massif, dû à un manque de structures et de spécialistes du spectre autistique. De plus, la reconnaissance publique de l’autisme est freinée par la stigmatisation sociale dans le pays.

Par conséquent, utiliser Cuba comme “preuve” de l’effet du Tylenol revient à confondre absence de données et absence d’autisme.

La frontière entre science et politique

Cette déclaration met en lumière la frontière fragile entre la science et la politique. RFK Jr., réputé pour ses prises de position critiques à l’égard des industries pharmaceutiques, n’hésite pas à remettre en question les “vérités établies” du monde médical.

Cette dimension politique est renforcée par le soutien du président Donald Trump, qui a repris ces propos, amplifiant le débat public et transformant une question scientifique encore incertaine en sujet de controverse médiatique et politique.

Ce contexte risque de politiser la recherche scientifique et de compromettre la confiance des citoyens envers les institutions de santé.