L’histoire nous laisse les traces des aspirations humaines à la liberté, à l’égalité et à la justice. Elle nous fait revivre les soulèvements de ces peuples animés par la conviction que le changement est possible. Mais, surtout, qu’il est parfois nécessaire de combattre pour l’obtenir. Ces révolutions politiques ont remodelé des nations entières, renversé des régimes et redéfini les contours du pouvoir. Pourtant, pour chaque révolution couronnée de succès, combien d’autres ont échoué, leurs idéaux brisés, leurs leaders emprisonnés ou exécutés ? Ce slideshow explore 7 révolutions politiques marquantes qui ont réussi… et 7 qui ont échoué, malgré leur ferveur. Comme quoi, la nuance s’impose lorsqu’il s’agit de juger de la complexité des dynamiques révolutionnaires.

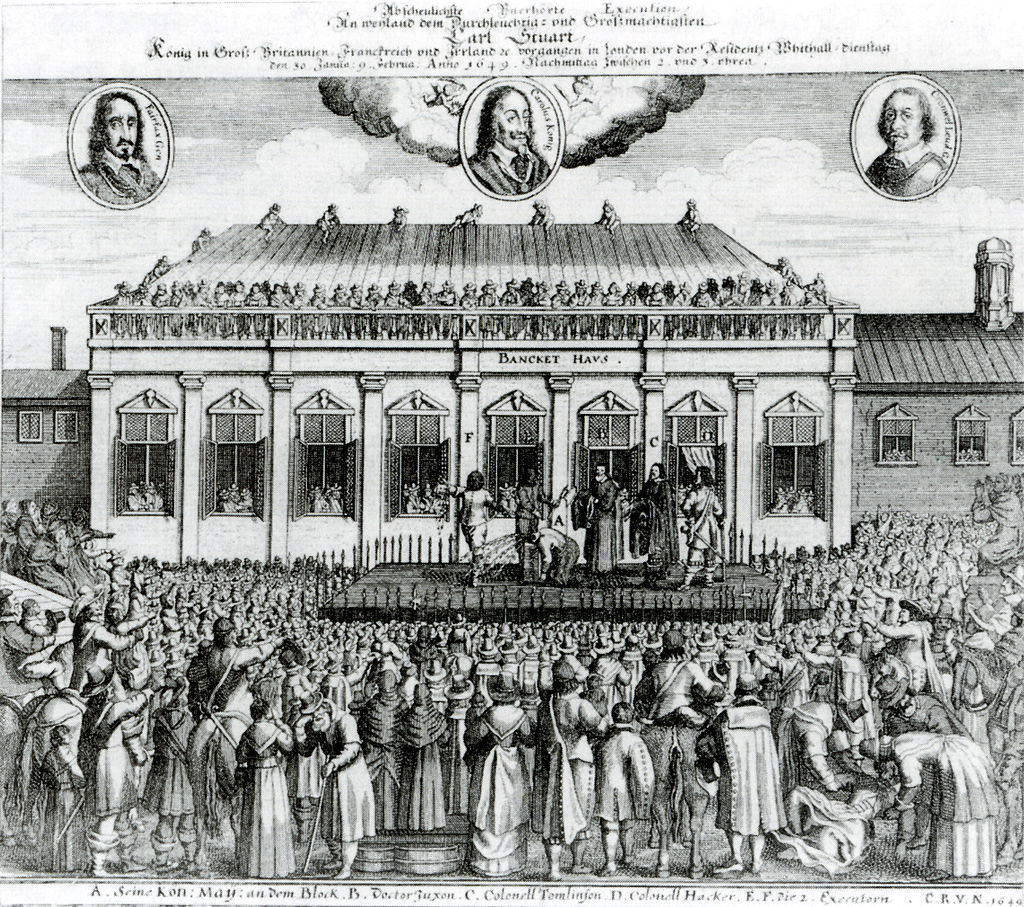

La Révolution anglaise (1640-1688)

Cette période transforme le pouvoir royal en Angleterre dont l’autorité est largement diminuée à son issue. Lors de la guerre civile (1642 à 1651), le roi Charles Ier est exécuté et la monarchie abolie. Elle est alors suivie par le Commonwealth d’Angleterre, dirigée par Cromwell. Jacques II restaure la monarchie avant de déclencher une révolution pacifique, dite la Glorieuse Révolution, et d’être remplacé par Guillaume III d’Orange et la monarchie constitutionnelle.

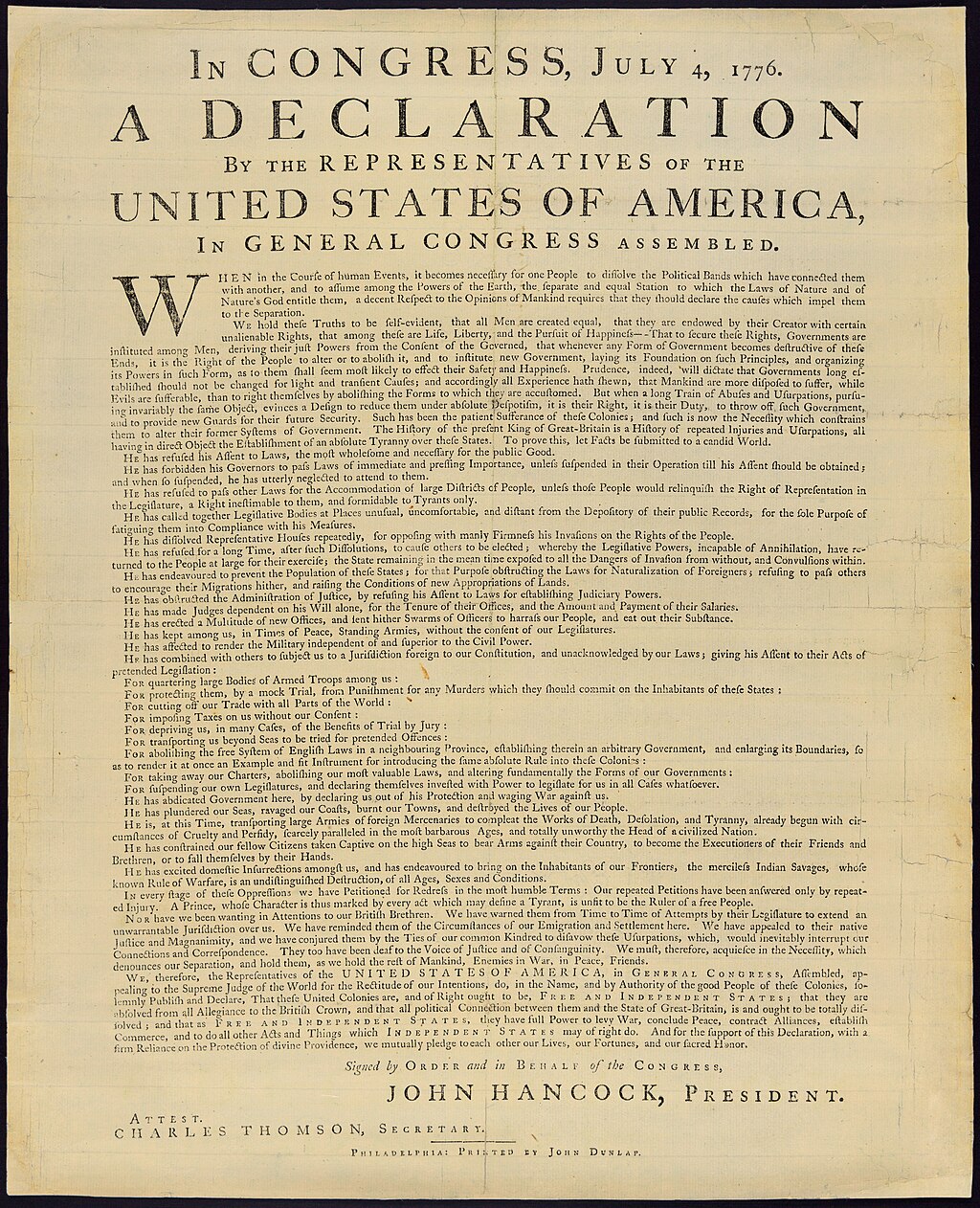

La Révolution américaine (1775-1783)

Les treize colonies américaines se soulèvent contre la domination britannique, revendiquant «pas de taxation sans représentation». Inspirée par les Lumières, cette lutte pour l’indépendance aboutit à la création des États-Unis. La Déclaration d’Indépendance de 1776 en est l’acte fondateur qui posera les premières bases d’une démocratie moderne et d’une constitution républicaine.

La Révolution française (1789-1799)

Ce bouleversement majeur met un point final à l’Ancien Régime en France. Le peuple lutte contre la monarchie absolue et les inégalités sociales, la Révolution ayant aboli les privilèges. Elle adopte la devise française «Liberté, égalité, fraternité». Bien qu’entrecoupée par des épisodes violents et des batailles napoléoniennes, elle laisse un héritage durable qui a jeté les bases des droits de l’homme moderne.

Les Révolutions de 1848 (Le Printemps des peuples)

Cette succession de soulèvements secoue l’Europe, portée par des tendances libérales et nationalistes qui réclament une constitution, la liberté de la presse ou l’autonomie. En France, la révolte mène à la Deuxième République. Bien que nombre de ces révolutions soient étouffées, elles sèment les graines pour le futur. Elles révèlent le renforcement des idéaux démocratiques et l’envie d’unité nationale.

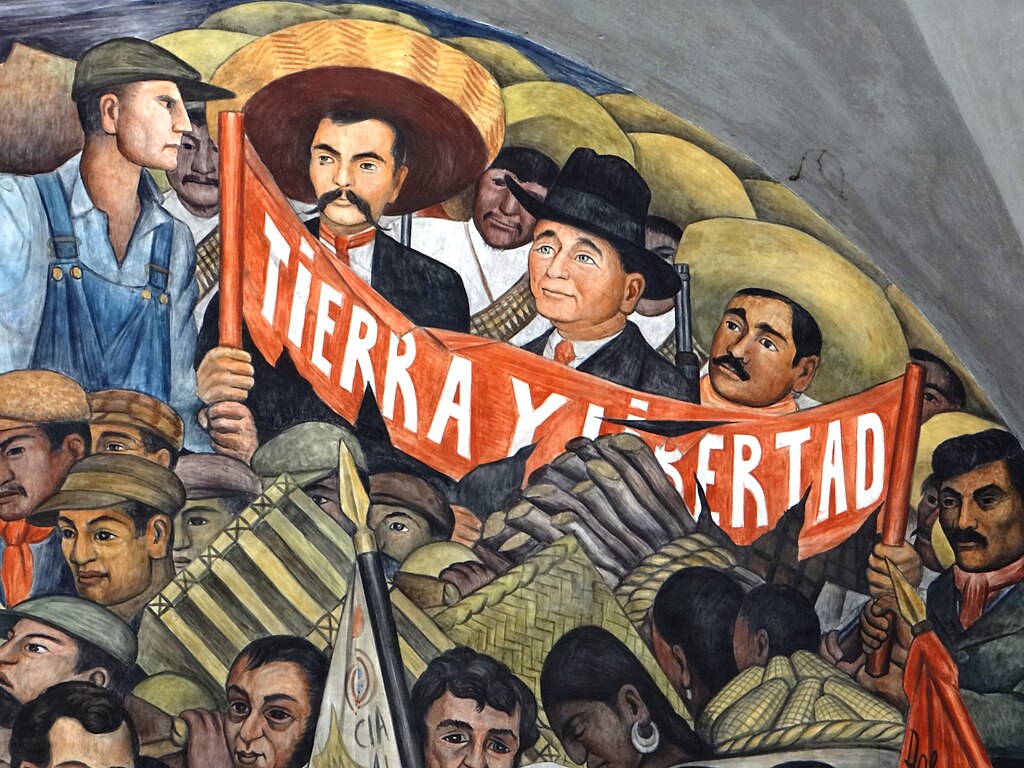

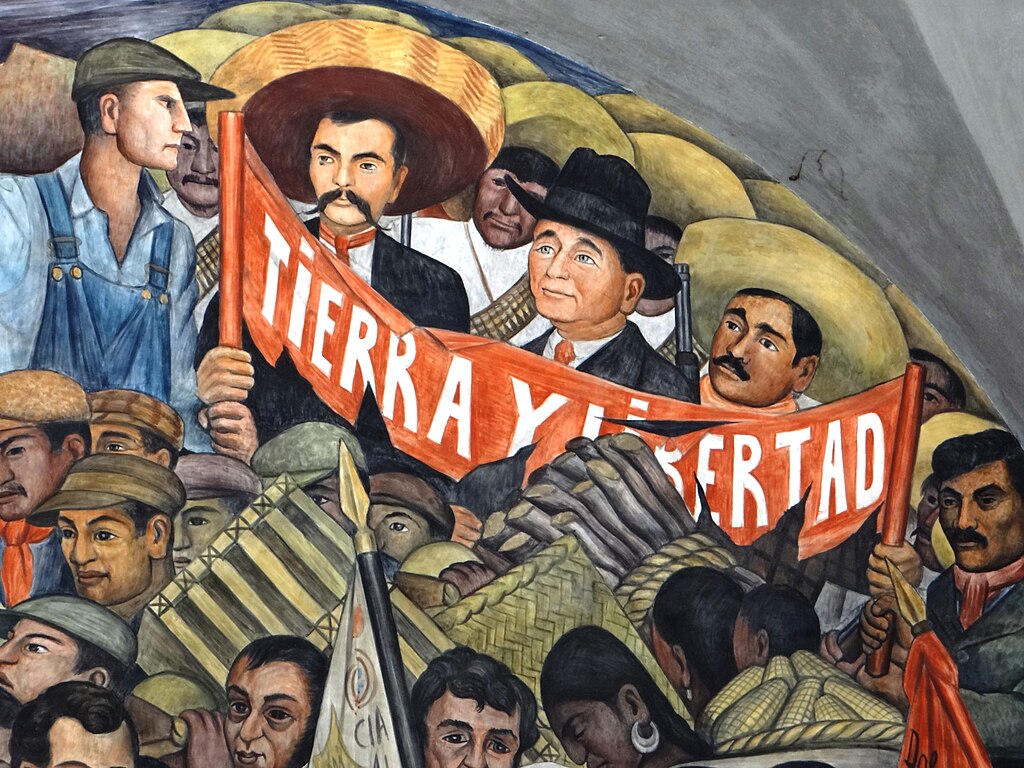

5. La Révolution mexicaine (1910-1920)

C’est un conflit armé dévastateur qui naît de la contestation de la dictature de Porfirio Díaz. Elle vise une réforme agraire et la justice sociale, tandis que des figures emblématiques apparaissent, comme Zapata et Villa. Malgré le chaos, elle aboutit à la Constitution progressiste de 1917 qui garantit des droits importants. Elle forge le Mexique moderne et marque profondément son identité nationale.

La Révolution russe (1917)

Cette révolution transforme la Russie en deux temps. La Révolution de Février renverse le régime tsariste. Puis, en octobre, les Bolcheviks de Lénine s’emparent du pouvoir, instaurant le premier État socialiste. Cet événement a un impact mondial colossal: il inspire des mouvements communistes et marque le début de l’ère soviétique, qui va redéfinir les équilibres géopolitiques pendant les décennies suivantes.

La Révolution cubaine (1953-1959)

Cette guérilla renverse la dictature de Batista, sous l’égide de Fidel Castro et de Che Guevara. Parti de la Sierra Maestra, le Mouvement du 26 juillet obtient un large soutien populaire. La victoire des révolutionnaires établit un régime communiste à Cuba, défiant ainsi les États-Unis. Elle devient un symbole pour d’autres mouvements de libération en Amérique latine.

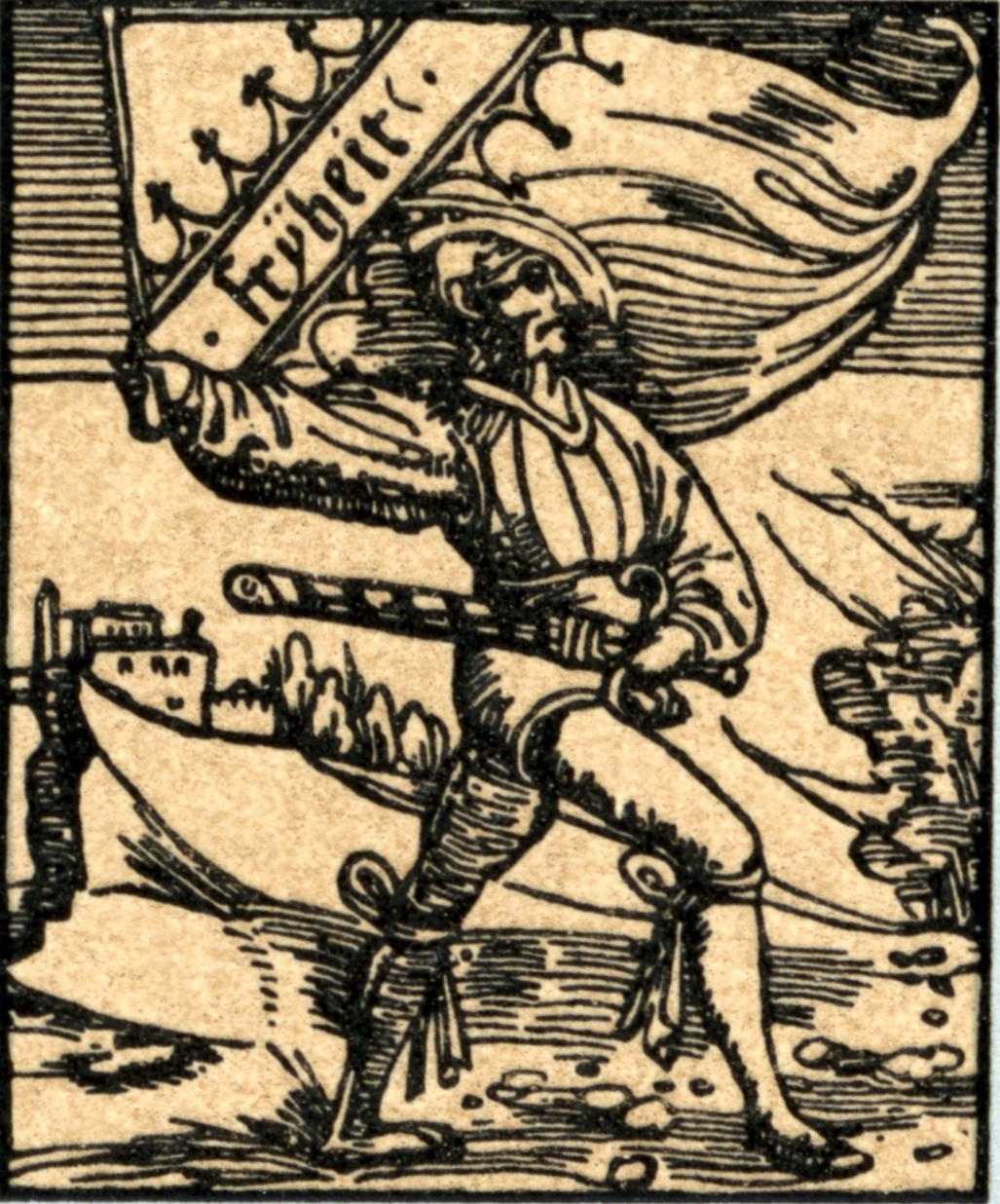

La révolte des Rustauds (Allemagne, 1524-1525)

Également appelée la «Guerre des Paysans», cette révolte paysanne s’inspire des idées de la Réforme, pour exiger la fin du servage et des injustices féodales. Des milliers de paysans se soulèvent, cependant, mal organisés et divisés, ils sont brutalement réprimés par les princes allemands. Des massacres massifs mettent fin au mouvement.

La Révolution de 1830 en Pologne (Insurrection de novembre)

Les Polonais sont poussés à la révolte pour restaurer leur indépendance contre la domination russe. S’appuyant sur les révolutions européennes, ils engagent une lutte armée courageuse. Malgré quelques succès au début, l’insurrection est écrasée par l’armée russe, plus puissante. La répression est sévère, accompagnée d’une russification forcée et d’un exil massif d’intellectuels et de patriotes.

La Révolution hongroise (1848)

La révolution hongroise de 1956 fut une tentative populaire de renverser la tutelle soviétique et d’établir un socialisme démocratique. L’insurrection a été violemment écrasée par l’Armée rouge après quelques jours d’autonomie. Dans le cadre du Printemps des Peuples, la Hongrie, menée par Lajos Kossuth, proclame son indépendance face à l’Empire autrichien. Un gouvernement et une armée sont formés, mais brutalement écrasés par l’Autriche, avec l’aide cruciale de la Russie. Le pays sera placé sous un régime d’occupation, perdant son autonomie pour près de deux décennies. L’aspiration à l’indépendance est étouffée.

La Commune de Paris (1871)

Après la défaite française de 1870, les Parisiens, exaspérés, élisent la Commune avec un gouvernement ouvrier autonome à sa tête. Celui-ci instaure des réformes sociales audacieuses (laïcité, droits des travailleurs) durant 72 jours. Cependant, le gouvernement installé à Versailles cause des milliers de morts, d’où son autre nom de «Semaine sanglante». C’est la fin brutale d’une expérience unique de démocratie populaire et ouvrière.

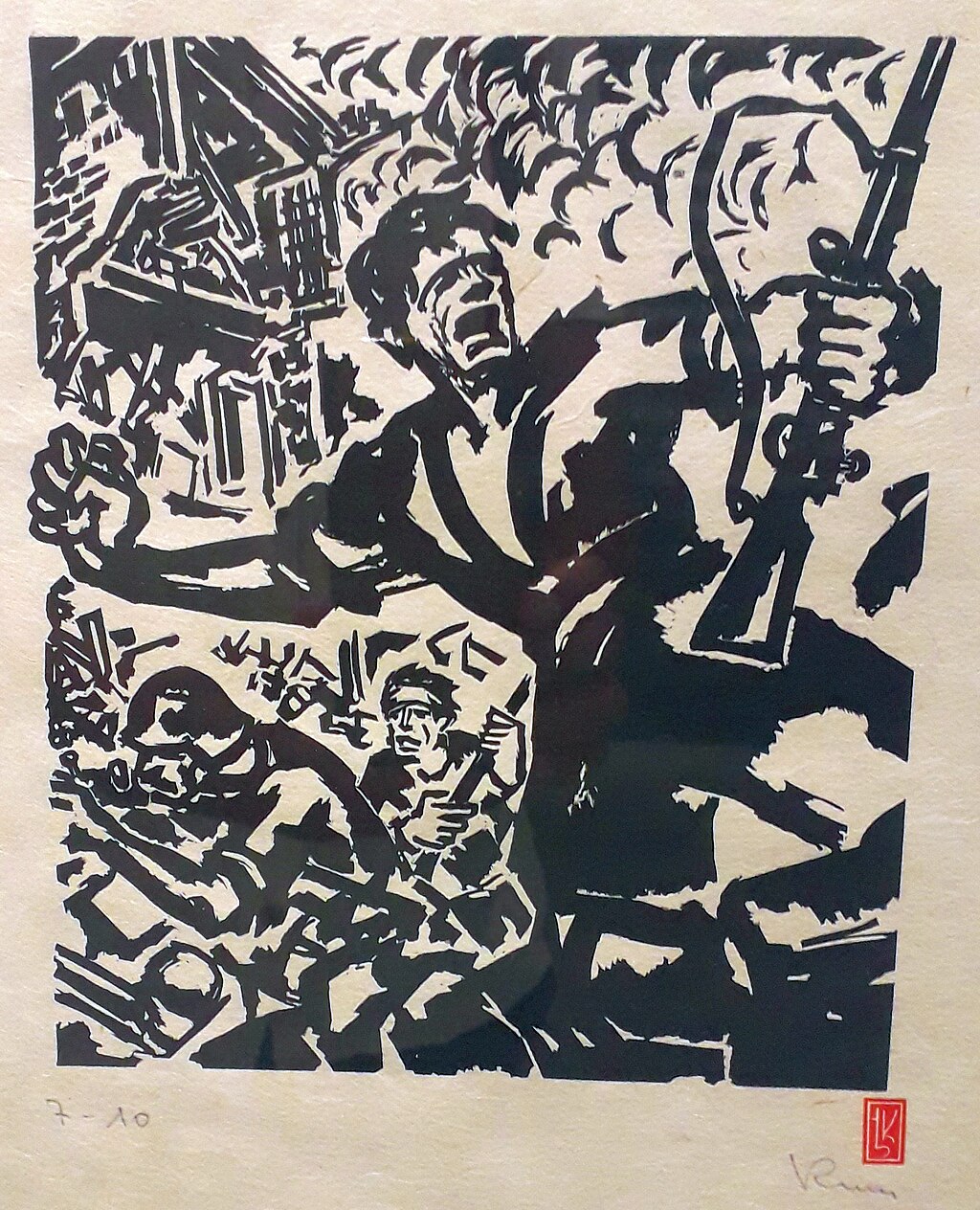

12. La Révolution allemande (1918-1919)

L’Allemagne connaît des soulèvements ouvriers et des mutineries à la fin de la Première Guerre mondiale. Le Kaiser abdique, alors que des conseils de travailleurs et de soldats émergent, aspirant à une république socialiste. Comme les sociaux-démocrates modérés craignent le bolchevisme, ils s’allient à l’armée pour stopper les radicaux. La République de Weimar est née, mais la transformation révolutionnaire échoue.

La révolution hongroise (1956)

Ce soulèvement spontané est tourné contre le régime communiste pro-soviétique et l’occupation soviétique. Les Hongrois réclament des réformes démocratiques et le retrait des troupes russes. Le gouvernement d’Imre Nagy tente de répondre, annonçant même la sortie du Pacte de Varsovie. Mais l’URSS intervint massivement avec ses chars dans les rues de Budapest pour mater brutalement la rébellion.

Le printemps de Prague (Tchécoslovaquie, 1968)

Le Printemps de Prague en 1968 est une vague de réformes libérales en Tchécoslovaquie visant à instaurer un socialisme à visage humain. La censure est assouplie, et la liberté d’expression accrue sous Alexander Dubček. Cette période s’est terminée par l’invasion militaire de Moscou et des forces du Pacte de Varsovie, réaffirmant le contrôle soviétique sur le bloc de l’Est.

La guerre civile espagnole (1936-1939)

Ce conflit correspond à la guerre civile qui oppose le gouvernement républicain espagnol, le Front Populaire, aux militaires insurrectionnels et nationalistes sous les ordres du général Franco. La victoire franquiste a mené à près de 40 ans de dictature, écrasant toutes velléités révolutionnaires, socialistes et républicaines. Cette insurrection servira de test pour Hitler avant la Seconde Guerre mondiale.